花いけ BOOT CAMP 2025金沢 3

TAG

2025.11.18

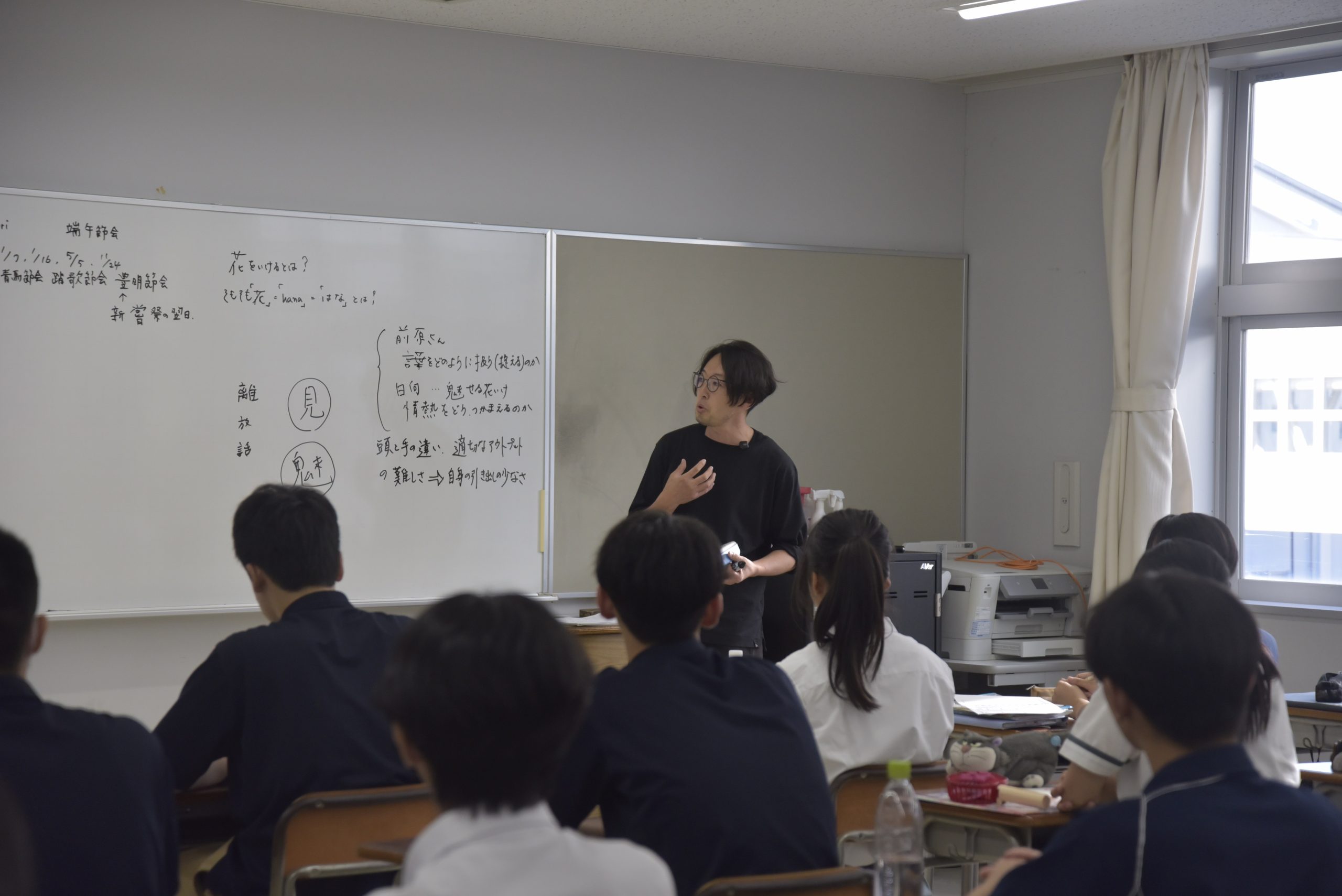

「いけること」

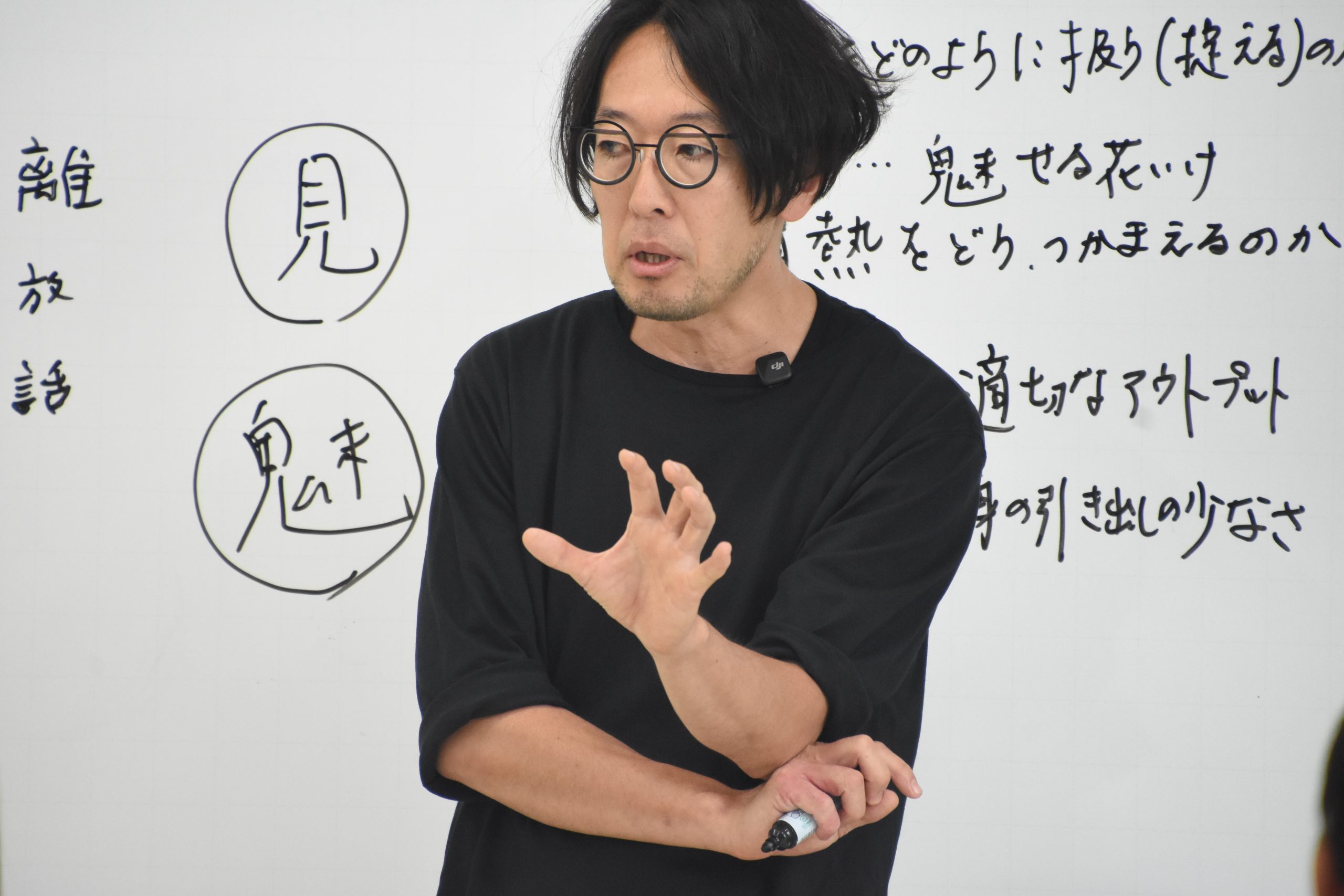

花をいける上で大切なのは「技術」だけではなく、言葉の意味を深く理解し、それを表現の引き出しとして活用することだと講師の平間磨理夫さんは語ります。

たとえば、日向さんの言う「魅せる花」には、“自分の中の情熱をどう掴むか”という問いが込められています。その情熱を形にするためには、与えられた「言葉」や「テーマ」を、単に頭で理解するだけでは足りず、自分の中で咀嚼し、深く解釈する力が必要です。

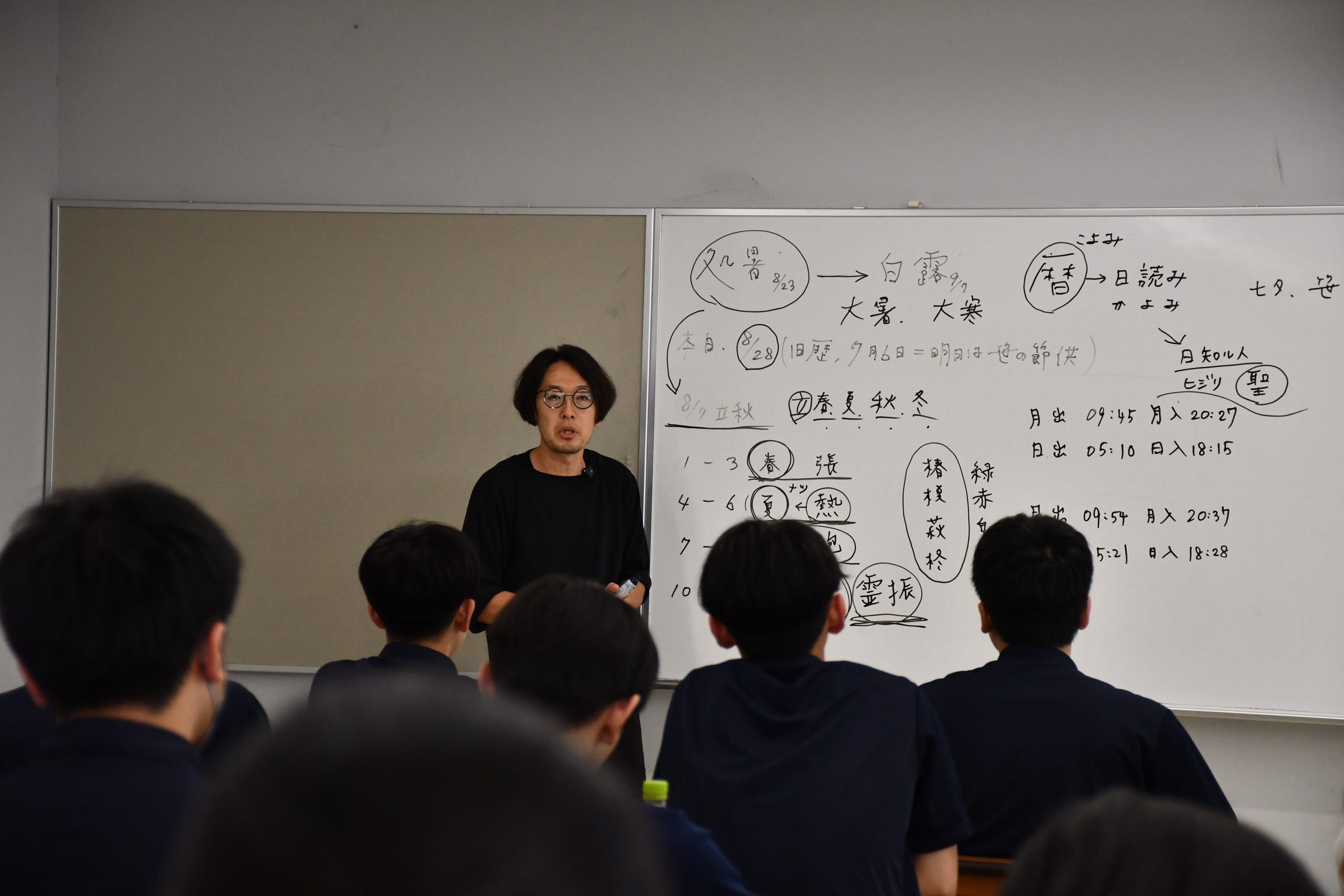

言葉には文化的背景があり、それを知ることで、表現の幅は大きく広がります。たとえば

「暦」という言葉は「日読み」に由来し、季節の兆しを読むことが日本文化の根にあります。花にも四季があります。だからこそ、季節を感じる心が花いけの表現に欠かせないのです。

また、日本の伝統行事や節供に見られる「穢れを祓う」「力を受け取る」という文化的感覚も、花いけと深くつながっています。七夕や菊の節供など、私たちが見過ごしがちな行事の意味を丁寧に読み解くことも、花を通した表現の土台になります。

花という言葉そのものにも深い意味があります。「は」は音を遠くへ届ける音、「な」は未知のもの・問いかけ。たとえば「鼻」「端」「話す」などの言葉には、すべて“先端”や“届ける”という意味が含まれています。こうした言葉の根源を見つめることが、花の姿勢にもつながると平間さんは語ります。

平間さんにとって花をいけるとは、「必然をつくること」。空間を整え、場に意味を与える行為であり、表現者として「なぜ自分はこの花をいけるのか?」を自問し続ける姿勢が重要と語ります。

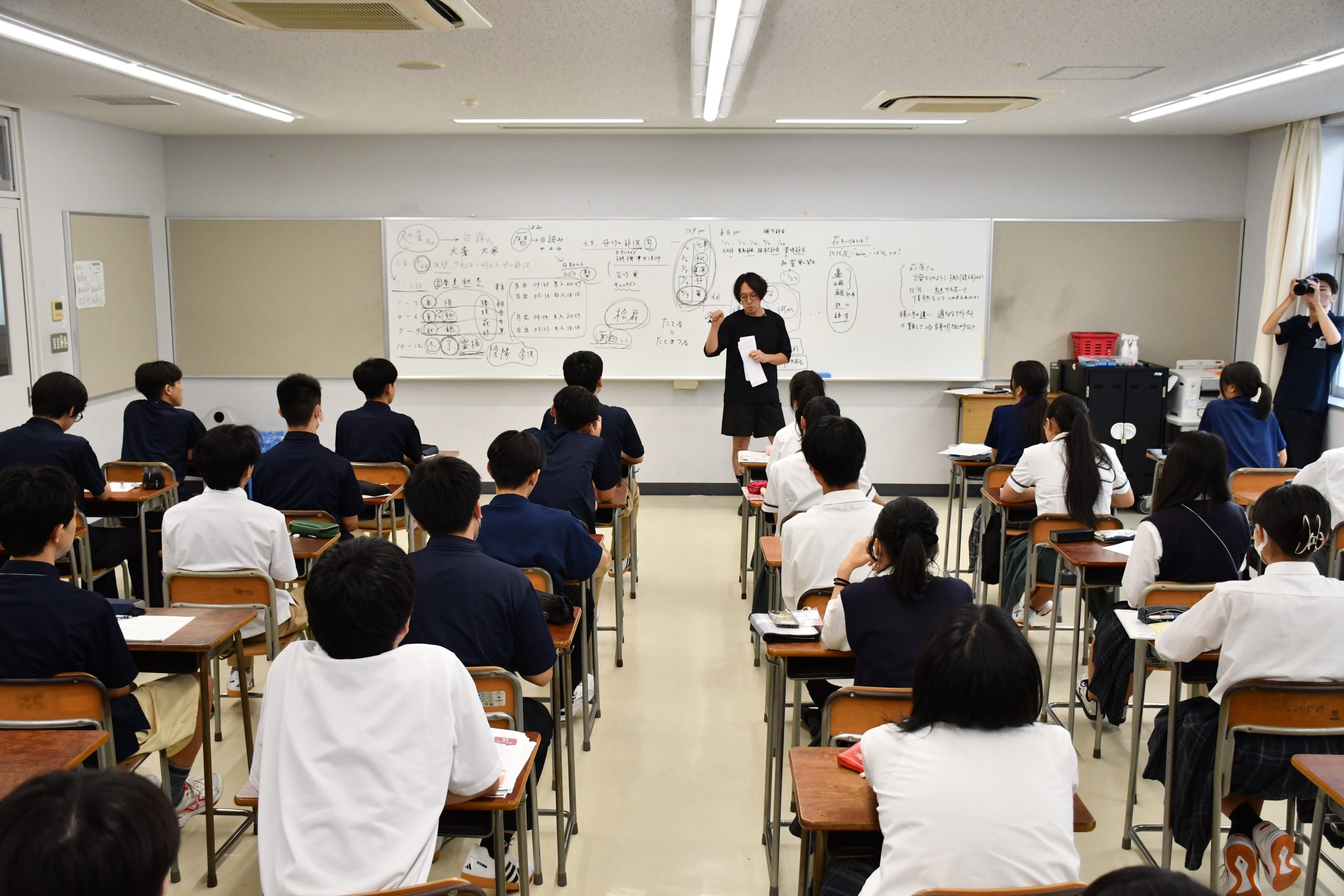

この授業は、花いけを単なる技巧や感覚ではなく、文化・言葉・季節とつながる総合的な表現として捉えるヒントに満ちていました。言葉の意味を深く掘り下げることで、花そのものの力をより豊かに引き出せる。そんな“言葉と花の対話”を通じて、自分自身の表現を見つけていくための、静かで奥深い時間でした。

講師:平間 磨理夫(華道家)